中国书法是一种古老而受人尊敬的艺术形式,它超越了单纯的交流,深深植根于中国文化,成为一种至高无上的视觉艺术、自我表达的渠道,以及哲学和道德价值观的体现

简史

中国书法史不仅仅是书写的历史,更是中华文明崛起的生动记录。从最早的甲骨文到行书的流畅优雅,书体风格的每一次演变都反映了其创造者社会的实用需求和审美观念的变迁。

中国书法的根源可以追溯到三千年前:

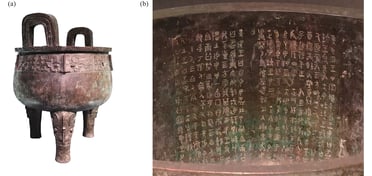

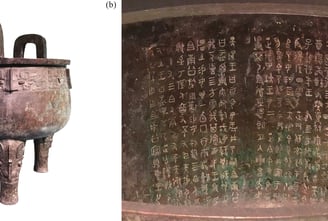

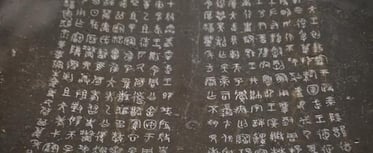

商代(约公元前1600-1100年):现存最早的汉字出现在甲骨文(动物骨骼和龟甲)和青铜器上。这些早期的铭文被称为甲骨文,主要用于占卜仪式。虽然缺乏后期书法的线性演变,但它们为书面语言奠定了基础。金文始于商代中期,并在周代后期得到了极大的发展。

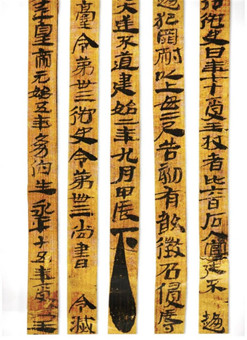

周代(公元前1046年—公元前256年):这一时期金文(也称为金文)广泛使用。这些文字被铸在青铜器皿上,主要用于仪式、颁布法令、军事行动、狩猎活动和法律协议。西周时期的金文几乎记载了每一位周王,为社会、政治和礼仪生活,尤其是诸侯和贵族的角色和行为提供了宝贵的记录。在这一时期,毛笔和墨开始成为主要的书写工具,标志着书法艺术的初步发展。

秦代(公元前221-206年):秦始皇统一中国之前,中国领土主要被七个主要诸侯国分割:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。虽然这些诸侯国最初都受周王室统治,但随着周王朝的逐渐衰落,各个诸侯国逐渐变得独立自主。在这一政治分裂时期,各个诸侯国都发展出了各自的文字变体。受地理和文化因素的影响,这些诸侯国的文字体系差异显著,形成了独特的地域风格。“六国分立,文字不一”这一说法反映了这一现实——各个诸侯国都使用自己的文字,有时甚至一个国家内部还存在多种书写风格。这种缺乏标准化的文字阻碍了有效的治理,也给跨地区的沟通和文化交流带来了挑战。统一中国后,秦始皇统一了汉字。他的丞相李斯创立了篆书,这是一种正式而规范的字体,主要用于官方文件和印章。

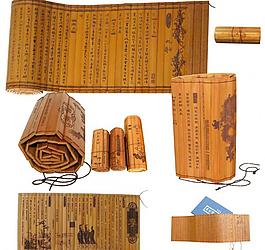

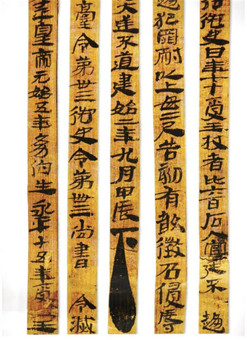

汉代(公元前206年 - 公元220年):这一时期是书法发展的关键时期。中国工匠完善了“文房四宝”——笔、墨、纸、砚,至今仍是书法家的必备工具。隶书应运而生,它是一种更易读、更广泛使用的记录体。楷书(又称真书或正书)也开始发展,至今仍是现代汉字书写的基础。

后汉代发展:在随后的几个世纪中,进一步发展了以下字体:

行书:一种半楷书体,字与字之间更加流畅,也更加连贯。

草书:这种极具表现力和抽象性的字体强调快速、连续的书写,通常将不同的字融合成一个连续的线条。

许多著名的书法家涌现,例如王羲之(约公元303年 - 约公元365年),他常被认为是中国最受尊敬的书法家。他的作品虽然大多以摹本闻名,但却在技法和审美方面树立了极高的标准。

唐代(公元618-907年):这一时期通常被认为是中国书法的“黄金时代”,颜真卿等大师进一步发展了这一艺术形式。科举考试的考生必须精通楷书,这凸显了其在社会中的重要性。

后世及近代:书法不断发展,并被学者、艺术家和僧侣们所实践,书法经常出现在画作中,用于描述和解释作品,或记录创作细节。即使在20世纪和21世纪,书法仍然是中国艺术的核心,并在全球化的艺术世界中找到了新的表达方式。